Las elecciones municipales y provinciales celebradas en diversas jurisdicciones del país durante este año han dejado un dato preocupante: la concurrencia a las urnas ha caído a niveles que no se veían desde los primeros años de la recuperación democrática.

El ausentismo ha superado, en algunos casos, el 40%. Además, el porcentaje de votos en blanco y la abstención han alcanzado cifras que erosionan la legitimidad de los ganadores.

Este fenómeno no se limita a una región o espacio político. Atraviesa todo el arco ideológico y todos los niveles del Estado.

La ciudadanía, harta de promesas incumplidas y discursos vacíos, parece haber optado por un repliegue silencioso.

“No creo en ninguno”, “son todos lo mismo”, “no me representan”: frases que se escuchan con frecuencia en la calle y que explican, en parte, la retracción del electorado.

La desafección política en Argentina no es nueva, pero ha adquirido, en los últimos años, un carácter más estructural.

Más del 60% de los argentinos expresa desconfianza hacia las instituciones políticas. La credibilidad de los partidos está en mínimos históricos, y la política ha pasado a ser percibida más como un terreno de privilegios y corrupción que como un espacio de representación ciudadana.

En este sentido, Javier Milei adoptó un trascendental papel disruptivo al poder encuadrar todo ese rechazo ciudadano a la política calificándola como “la casta”.

Los escándalos de corrupción, la falta de respuestas ante la crisis económica, la inseguridad y la creciente desigualdad son algunos de los factores que alimentan este escepticismo.

A ello se suma una comunicación política cada vez más polarizada y superficial, donde las redes sociales reemplazan el debate profundo por la descalificación instantánea.

Lo que vemos es hartazgo, expuesto a su máxima expresión colectiva a través de las elecciones. No es indiferencia propiamente dicha, sino es la manera de expresarse que encontró el ciudadano de a pie, al verse hastiados por la clase política. La gente se distanció.

Y es claro que no es apatía política sino una forma pacífica de protesta, dice mucho el ausentismo en cuanto a lo gestual colectivo, no ir a votar es la respuesta que encontró la sociedad para señalar que la oferta electoral no convence en absoluto.

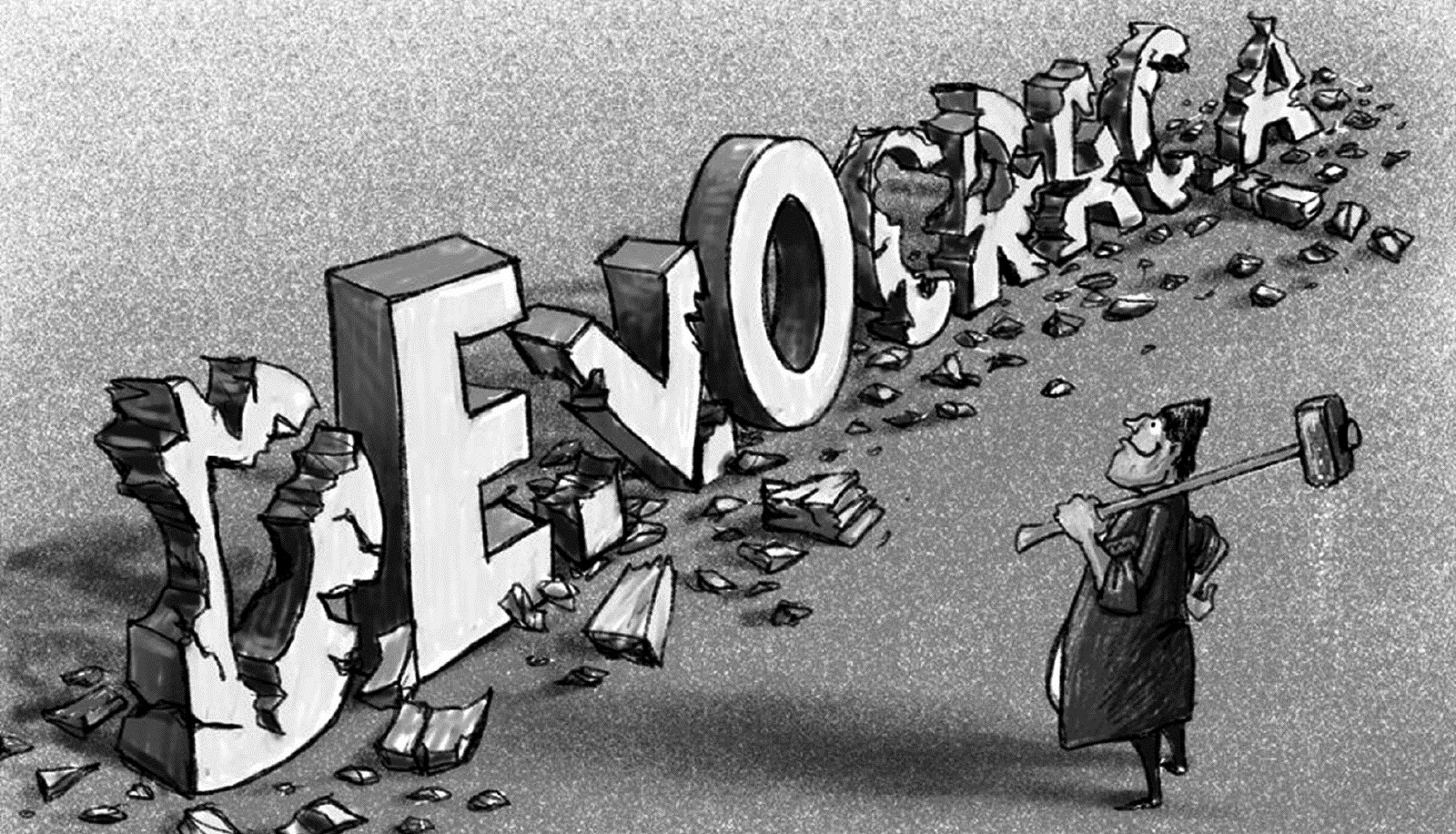

Esta ausencia puede tornarse en una amenaza para una democracia sin ciudadanos

La baja participación no sólo es un dato estadístico: representa una amenaza para la democracia misma.

Una elección con un alto nivel de abstención o voto en blanco debilita la legitimidad de los gobernantes, pero también vacía de contenido el principio de soberanía popular. Si el pueblo no se expresa, si no elige, otros decidirán en su lugar. Y allí se abren las puertas al autoritarismo, a la manipulación, a la representación sin consenso.

Pensar la democracia, en el solo hecho de votar cada dos o cuatro años, no alcanza, la democracia es una forma de vida y de expresión cultural que se construye día a día.

Sin la participación ciudadana se esfuma el núcleo fundante de la institucionalidad, por ende, la participación es clave y si el pueblo se ausenta de la decisión de elegir representantes, abandona un sitial democrático que es el valladar para cualquier aventura autocrática.

Los procesos democráticos necesitan no sólo instituciones sólidas, sino también ciudadanos comprometidos. La participación es el oxígeno del sistema. Sin ella, la democracia se vuelve una cáscara vacía.

Ciertamente que no se puede exigir a los ciudadanos que participen si sienten que su voto no cambia nada. Aquí es donde la responsabilidad recae en la dirigencia política. La falta de renovación real, la persistencia de estructuras clientelares, la desconexión entre los discursos de campaña y las políticas efectivas son algunos de los factores que desalientan a la ciudadanía.

A esto se suma la falta de educación cívica, tanto en el sistema educativo como en los espacios de debate público.

Muchas personas, especialmente jóvenes, no conocen en profundidad cómo funciona el sistema democrático, qué implica votar o cómo se construyen las políticas públicas. Esta falta de formación favorece la indiferencia y deja el terreno fértil para discursos autoritarios.

Pero echarle la culpa de todo a la clase política no es correcto, porque el problema no es sólo la dirigencia, es también la manera en cómo nos relacionamos con la política, para ello debemos tener una ciudadanía exigente, crítica y comprometida con los valores democráticos.

Frente a este panorama, es urgente repensar las formas de participación política. Votar es importante, pero no suficiente.

La democracia necesita ser ampliada, fortalecida, revitalizada. Las nuevas generaciones deben sentirse convocadas a construir un país distinto, no sólo desde la protesta, sino también desde el compromiso.

Organizaciones sociales, movimientos barriales, asambleas vecinales y colectivos ciudadanos están mostrando que existen otras formas de involucrarse, más horizontales, más directas.

Entonces, el desafío estará dado en articular esas energías con las estructuras institucionales, en tender puentes entre la política tradicional y las nuevas formas de acción colectiva.

Debemos concluir que la democracia no se muere de un golpe, sino de un desinterés progresivo. Y, en ese sentido, la desafección ciudadana es una señal de alerta que no podemos ignorar.

El desafío de este tiempo no es menor. Frente al avance de ciertos discursos autoritarios, la concentración mediática y la frustración social, la única salida es más democracia. Pero una democracia real, viva, participativa.

Se requiere de una democracia que convoque, que entusiasme, que vuelva a proponer un futuro común.

Para eso, hace falta algo más que discursos. Hace falta que la política vuelva a ser creíble. Que los representantes escuchen, que no se insulten, que se respeten, que hablen, que busquen acuerdo, pero fundamentalmente que cumplan las promesas.

Hay que tender a recuperar el voto desde un sentido transformador.

Y hace falta, sobre todo, que los ciudadanos crean nuevamente que participar vale la pena. Sin ciudadanos comprometidos, no hay democracia posible.

Decía Paul Auster que “para los que no tenemos creencias, la democracia es nuestra religión.”. Es que la democracia ocupa el lugar simbólico de la religión para aquellos que no creen en dogmas tradicionales.

Así como la religión ofrece un marco de sentido, un sistema moral y una comunidad de pertenencia, la democracia puede ofrecer un horizonte ético y político compartido, un modo de vivir juntos sin violencia ni imposiciones.

No aludimos a un culto irracional o a una fe ciega, sino más bien a aferrarnos a un conjunto de valores que se defienden con convicción.

Apostar por la democracia es una decisión vital. Implica creer que el diálogo es preferible a la violencia, que el voto vale más que la imposición, que el pluralismo es más justo que la homogeneidad, y que la ley, aunque imperfecta, es preferible al caos.

En un mundo donde muchas instituciones (religiosas, políticas, educativas) han perdido autoridad, y donde el cinismo y el escepticismo avanzan, la democracia aparece como uno de los pocos pilares que aún ofrece sentido y horizonte común.

Hay, también, una advertencia implícita en la frase de Paul Auster, si la democracia es nuestra religión, entonces es también frágil y vulnerable, como cualquier fe. Requiere ser alimentada, defendida, renovada. No basta con proclamarla: hay que vivirla, sostenerla en la práctica cotidiana, y especialmente cuando está amenazada por una clase desprestigiada.

Julio César Coronel

Más Leídas