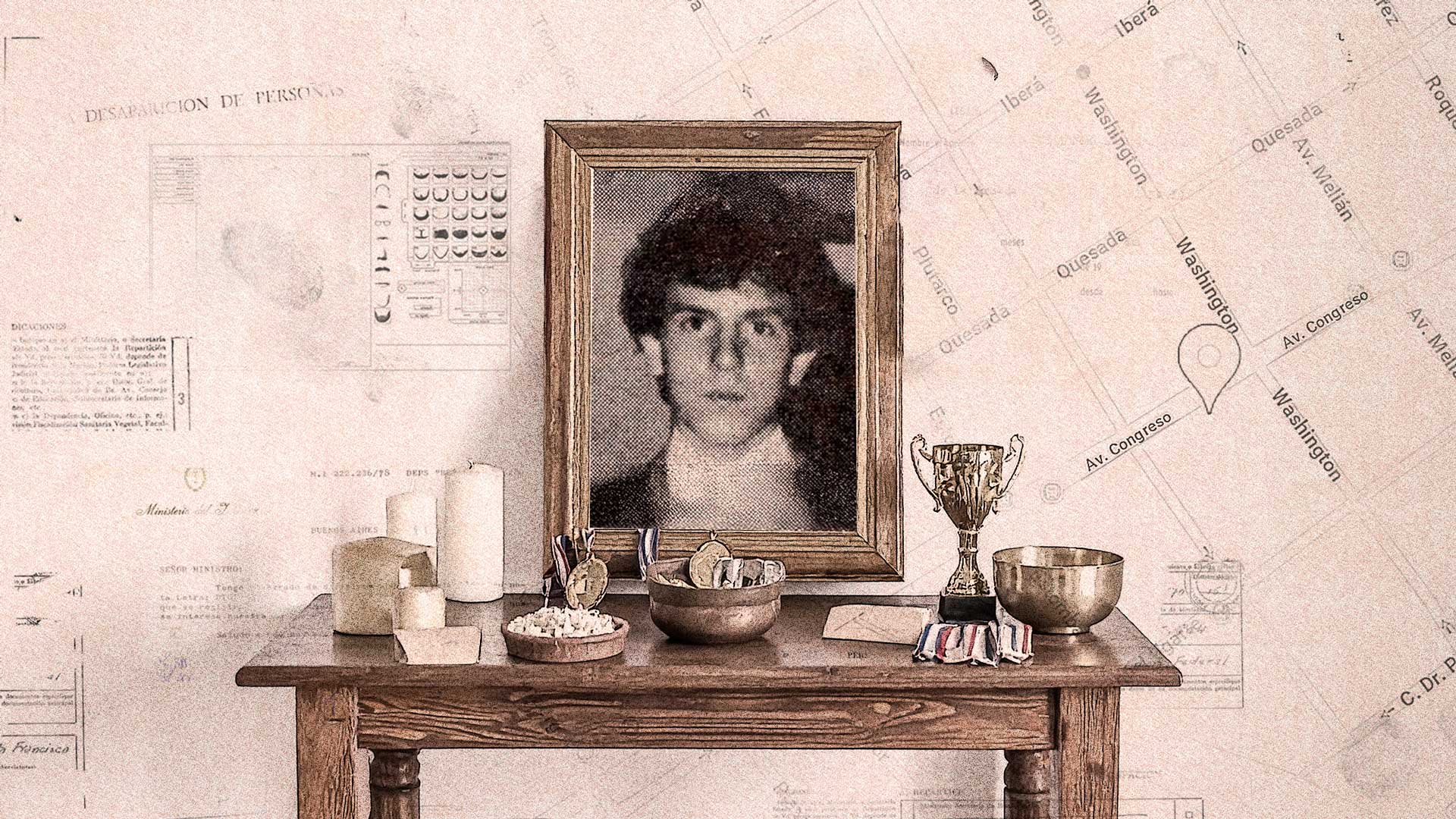

Un caso que había quedado congelado en el tiempo volvió a sacudir a la comunidad local: los restos óseos de Diego Fernández Lima, un joven desaparecido misteriosamente en 1984, fueron hallados en la vivienda de Claudio Graf, un excompañero de colegio que en su momento no fue considerado sospechoso.

El hallazgo se produjo durante unas obras de remodelación; los obreros, al excavar en la medianera, encontraron fragmentos óseos que pruebas forenses confirmaron que pertenecen a Fernández Lima, quien tenía apenas 16 años al momento de su desaparición.

Diego había sido visto por última vez saliendo del colegio una tarde de otoño, en lo que fue reportado como una desaparición sin testigos ni pistas concretas.

Durante décadas, su familia mantuvo viva la esperanza de encontrarlo con vida. “Siempre creímos que alguien sabía algo. Ahora entendemos por qué nunca hubo pistas: su cuerpo estuvo oculto todo este tiempo, en la casa de alguien que conocía”, declaró entre lágrimas la hermana de la víctima.

Claudio Graf nunca había sido vinculado directamente con la desaparición, aunque según algunos testimonios recopilados en los últimos días, ambos adolescentes habrían tenido una relación conflictiva.

Las autoridades reabrieron el caso bajo la carátula de "homicidio agravado" y no descartan la participación de terceros, pero -a pesar de que no hay dudas sobre quién falleció y las sospechas recaen sobre un ex compañero- la situación se pone dramática al pensar que el hecho ha prescripto.

Debajo de la galera, el fiscal, a sabiendas de este fatal cierre de la causa por prescripción, intenta avanzar contra Claudio Graf como encubridor del ilícito, por sus contradictorias declaraciones al inicio del descubrimiento, que habían traído tierra de otro lado y capaz allí vinieron los restos, que había existido una iglesia y esos podrían ser indicio de un cementerio parroquial.

Pero volviendo a nuestra historia, si bien el hallazgo conmocionó a la comunidad escolar de la época, muchos de cuyos integrantes han comenzado a revivir memorias dormidas y a ofrecer nuevos testimonios, nuevamente se abre esa herida y es ya toda la sociedad la que se encuentra conmovida, la ley es fría y tajante.

Mientras la investigación avanza, la familia Fernández Lima prepara una ceremonia íntima para despedir a Diego. “Después de tantos años de silencio, por fin podemos enterrarlo como se merece”, expresó su madre, Graciela.

Ahora bien, por qué el delito quedaría impune de castigo, aunque no de un juicio de la verdad.

Nuestro Código Penal, en el artículo 59, determina que “la acción penal se extinguirá, entre otros supuestos por la prescripción”; es decir que la acción penal conferida no lo es por tiempo indefinido. Tenemos dos clases de acción penal: la que tiene el Ministerio Público Fiscal para investigar, imputar y acusar; y la que tiene el órgano judicial para juzgar y ejecutar su propia sentencia. En ambos casos existen causas que la extinguen; excluyendo la punibilidad en la primera, e impidiendo la ejecución de la sentencia total o parcialmente en la segunda.

Así las cosas, como enseñaba Ricardo Nuñez ocurrida la extinción de la acción penal, la exclusión de la persecución penal es definitiva. El beneficiario queda amparado por el principio procesal del non bis in idem, incluso respecto de la aplicación de una medida de seguridad derivable del hecho imputado.

La referencia es categórica, tanto para la acción como para la pena, en el sentido de que establece circunstancias fácticas y jurídicas que las extinguen, tanto en lo sustancial como en materia procesal.

De tal manera que, una vez acaecida la causal de extinción, no podrá el Ministerio Público Fiscal iniciar la investigación ni continuarla si hubiera estado en curso. Idéntica situación se produce para el caso en que los jueces deban aplicar la acción de ejecutar la pena.

Con ello vemos que la acción penal tiene dos titulares sucesivos: el Ministerio Público Fiscal en primer lugar, para investigar, perseguir y llevar a juicio hasta el dictado de la sentencia firme, momento en que deja de ser competente para comenzar a serlo, sin solución de continuidad, el tribunal de juicio a los efectos de ejecutar la pena.

Para referirnos al término “prescripción”, previamente debemos acordar sobre su definición en nuestro contexto. Así, la Real Academia expresa en la primera acepción que “prescribir” es preceptuar, ordenar, determinar algo.

Sin dudas que esa definición es correcta, pues al igual que el médico prescribe un medicamento o un tratamiento; el legislador también prescribe cuando preceptúa, ordena o faculta al fiscal o al juez un determinado tiempo durante el cual se podrá ejercer la acción para investigar en el primer caso (prescripción de la acción); o el tiempo durante el cual se podrá ejercer la acción para ejecutar la sentencia dictada en el segundo caso (prescripción de la pena). Esta definición no contempla el caso de la “prescripción” en el sentido de extinción de un plazo, pues el empleo del término en este último sentido se debe solamente al uso.

De tal modo, podemos decir que prescribir significa tanto el proceso en el sentido de lo preceptuado por el legislador señalando el plazo en el cual se puede investigar o ejecutar la sentencia; como también el producto o efecto, que es la extinción de la acción una vez transcurrido el plazo señalado por la ley.

Mediante la prescripción, el Estado autolimita su soberano poder de castigar. Ella constituye un obstáculo para que el Estado ejerza la acción penal o ejecute la pena, impidiendo el curso de aquella, destruyendo el ya iniciado o haciendo cesar la eficacia de la condena. El Estado se desarma así, definitivamente, abdicando del derecho de perseguir o de su ejercicio punitivo.

Si la prescripción tiene por efecto impedir que se produzca el castigo, no puede obedecer a otra cosa que a la extinción del derecho a castigar que tiene el Estado.

Lo que quizá perturbe un poco la comprensión del problema son los efectos procesales que genera la prescripción, pero ello no es más que una consecuencia de la extinción del poder punitivo del Estado en el caso concreto.

Esta facultad está determinada y limitada por la existencia de una serie de elementos que condicionan la punición. Para que un sujeto sea pasible de castigo no basta que su conducta encuadre en la hipótesis descripta en una figura penal, ni que la misma sea antijurídica y culpable.

El conjunto de estos elementos de carácter positivo no agota las condiciones necesarias de la punición, puesto que, además, dicha conducta no debe estar comprendida por una excusa absolutoria, ni amparada por la prescripción (elementos negativos). Tales son, en conjunto, las condiciones de punibilidad. Se advierte así, sin vacilación alguna, que siendo la prescripción una condición de punibilidad, es una institución de derecho material y, como tal, es correcta su regulación en el Código y leyes de fondo.

Si la pretensión punitiva del Estado es de derecho material, la prescripción, que solo importa la cancelación de dicha pretensión en su aspecto dinámico, tiene que participar de la misma naturaleza.

La circunstancia de que la prescripción aparezca como un presupuesto procesal, no es más que la consecuencia que ocasiona en el proceso la pérdida o destrucción del derecho de reclamación penal (potestad de pretensión punitiva).

Es claro que si el Estado -a través del órgano competente para su ejercicio- no puede promover judicialmente la acción penal o proseguir la ya promovida es porque ha perdido su poder punitivo concreto y no simplemente porque la prescripción importe solo un obstáculo procesal para el ejercicio de la acción. La acción, desde el punto de vista procesal, no es más que el procedimiento judicial, “para” llevar a cabo la reclamación penal.

En resumidas cuentas, la prescripción es la facultad otorgada por el legislador al Estado por un cierto tiempo y, con ello, señala la vida de la acción, vale decir, con el efectivo poder de castigar. Es este poder de castigar el que es interferido por la acción del tiempo.

Por otra parte, del fundamento de la prescripción, unido a la circunstancia (que hace a la reclamación penal del Estado) de que a medida que transcurre el tiempo va disminuyendo la necesidad de la represión, se llega a la conclusión indudable de la naturaleza penal de la prescripción.

Y a mayor abundamiento, el artículo 62 establece que “la acción penal se prescribirá durante el tiempo fijado a continuación: 1º. A los quince años, cuando se tratare de delitos cuya pena fuere la de reclusión o prisión perpetua”, como es el caso de un homicidio como el del menor Diego Fernández Lima.

Este caso vuelve a poner en el centro del debate los mecanismos de investigación en desapariciones de larga data y la posibilidad de que crímenes cometidos en la adolescencia hayan sido encubiertos por décadas

Más Leídas