A más de tres décadas del femicidio de María Soledad Morales. La herida que marcó no solo a Catamarca sino a todo el país. Memoria, justicia incompleta, la caída de los hijos del poder, el legado de las marchas del silencio y una mirada actual sobre un crimen que no debe olvidarse

Hace treinta y cinco años, un hecho estremeció a Catamarca y conmovió a todo el país: la desaparición y el homicidio de una estudiante de 17 años que vino a ser conocido como el caso de María Soledad Morales. Lo que empezó como una noche de fiesta terminó develando una trama donde la violencia machista, la impunidad y las alianzas del poder político y policial se entrelazaron hasta provocar una reacción social inédita: las marchas del silencio. Este aniversario obliga a repensar no solo aquel crimen sino la forma en que se percibía la violencia contra las mujeres y la complicidad institucional.

El viernes 7 de septiembre de 1990, María Soledad, que cursaba el quinto año en el Colegio del Carmen y San José, asistió a una fiesta organizada en la disco “Le Feu Rouge”, a fin de recaudar fondos para el viaje de egresados a Villa Carlos Paz.

Pasada la medianoche, luego de despedirse de una pareja de amigos, subió al Fiat 147 que manejaba Luis Tula, once años mayor que ella, con quien la adolescente habría mantenido una relación de noviazgo, aunque él estaba casado, hecho que ella habría ignorado. Tula la llevó al boliche “Clivus”, donde la presentó a un grupo de jóvenes pertenecientes a familias influyentes de la provincia, entre ellos Guillermo Luque, hijo del diputado nacional Ángel Luque, legislador que representaba al partido gobernante de Catamarca.

Desde allí fue trasladada al motel “Los Álamos”, a poco más de un kilómetro del centro. Lo que siguió fue de una crueldad inimaginable: María Soledad fue drogada con cocaína, sometida sexualmente, golpeada hasta la muerte.

A las 9:30 del lunes 10 de septiembre de 1990, en una zona conocida como Parque Daza, a siete kilómetros de la capital catamarqueña, sobre la ruta N° 38, el cuerpo de María Soledad Morales fue encontrado por unos operarios de Vialidad Nacional. Las heridas recibidas hicieron que el cuerpo se tornara casi irreconocible. Solo una cicatriz en la muñeca permitió a su padre, Elías Morales, reconocerla.

Lo que siguió fue una sucesión de demoras, manipulaciones y sospechas de encubrimiento por parte de autoridades locales que alimentaron la indignación ciudadana. Mientras que la cobertura mediática y la presión social colocaron el caso en el centro del debate nacional.

El escándalo no quedó en lo policial: la sospecha de protección a los investigados y la intervención de jueces y fuerzas provinciales llevaron al Gobierno nacional a intervenir la provincia de Catamarca. La intervención y la crisis política resultante marcaron, en términos prácticos, el fin del poder omnímodo de la familia Saadi en la provincia, hasta entonces una pieza clave del entramado político local.

ENCUBRIMIENTO Y PODER POLÍTICO

Desde un primer momento, la investigación estuvo marcada por irregularidades. Las autoridades policiales y políticas intentaron desvirtuar lo ocurrido, presentando hipótesis falsas y frenando avances en la causa. La figura de los “hijos del poder” se instaló con fuerza. Se trataba de jóvenes amparados por sus apellidos y relaciones, quienes eran considerados intocables para la justicia ordinaria.

Los principales sospechosos en aquel momento fueron Guillermo Luque, Pablo y Diego Jalil, sobrinos del intendente de la capital provincial, José Jalil, y Miguel Ángel Ferreyra, hijo del jefe de la policía local. Ellos eran, precisamente, los llamados “hijos del poder”.

Desde un primer momento las investigaciones fueron demoradas y manipuladas. El mismo jefe de la Policía de la Provincia, comisario general Miguel Ángel Ferreyra al hallar el cadáver ordenó que lo lavaran, borrando huellas y señales de modo irrecuperable. Fue señalado como el encargado de realizar maniobras de distracción, a tal punto que se atrevió a decir que los responsables del crimen habían sido integrantes de una secta diabólica.

Como si eso fuera poco, luego se comprobaron otras irregularidades, como que no se realizaron estudios de toxicología a las muestras tomadas, lo que impidió determinar a quién pertenecía el ADN del semen encontrado en el cuerpo de María Soledad.

Una vez que la justicia intervino, el favoritismo hacia los posibles involucrados fue considerado, por gran parte de la población catamarqueña, como evidente.[]

En medio de la investigación, Guillermo Luque dejó de ser visto en la provincia, lo que fue motivo de distintas especulaciones. El 22 de febrero de 1991, el periodista Alberto Moya lo descubrió en Buenos Aires, adonde habría sido llevado por el comisario Luis Patti, el mismo a quien el entonces presidente Carlos Menem le encomendó la investigación del caso, y quien posteriormente sería condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad.

INTERVENCIÓN FEDERAL

El 4 de abril de 1991, el gobierno nacional intervino el Poder Judicial de Catamarca, pero mantuvo en sus cargos a los poderes Ejecutivo y Legislativo. Ese mismo día, el diputado Ángel Luque, padre de Guillermo, hasta entonces implicado como el principal acusado, concedió una entrevista al diario Clarín, durante la cual acusó Patti de haber querido torturar a Luis Tula, y al juez José Luis Ventimiglia por supuestos sobornos. El punto más sonado de la entrevista fue, sin embargo, cuando afirmó que “un padre siempre va a proteger y a encubrir a su hijo, cualquiera sea su condición social. Y yo tengo el suficiente poder y la estructura como para que ese cadáver, si la hubiera matado mi hijo, no apareciera nunca más”.

El exabrupto desató un repudio casi inmediato de gran parte del entorno político. Luque se defendió posteriormente, afirmando que sus declaraciones habían sido sacadas de contexto, y llegó a negar la existencia de la entrevista, mientras que la Cámara de Diputados discutió una posible sanción en su contra por “desórdenes de conducta incompatibles con su cargo”. Menos de dos semanas más tarde, el 17 de abril de 1991, Carlos Menem decretó la intervención federal de los poderes Ejecutivo y Legislativo de Catamarca.

Al día siguiente, el 18 de abril, la Cámara de Diputados -con 129 votos a favor y 2 en contra- votó favorablemente para expulsar a Luque del cuerpo, acusándolo de “indignidad moral bajo la forma de apología del delito”. Su carrera política terminó después del incidente.

La intervención a la provincia significó la destitución del gobernador Ramón Saadi, hijo del caudillo peronista Vicente Leónidas Saadi, figura central de la dinastía justicialista que gobernaba Catamarca como un feudo.

Pero ni siquiera la intervención nacional estuvo exenta de sospechas: el envío del subcomisario Luis Patti resultó un bochorno que alimentó las dudas de un nuevo encubrimiento.

MARCHAS DEL SILENCIO

Mientras el poder intentaba silenciar el caso, la sociedad catamarqueña comenzó a movilizarse. Una semana después del crimen, el 14 de septiembre surgió la primera marcha del silencio, impulsada por las amigas de María Soledad, quienes se negaban a que el caso quedara impune y encabezada por la hermana Martha Pelloni, directora del colegio y los padres de la adolescente.

En forma espontánea, las marchas fueron sumando a miles de ciudadanos. Sin banderas partidarias ni consignas estridentes, solo con velas y pasos firmes, la gente reclamó justicia. Fueron las primeras protestas de este tipo que se hicieron en el país para reclamar por el crimen de una mujer.

Las movilizaciones reclamaban verdad y castigo para los responsables y denunciaban el pacto de impunidad entre política y policía. Lo notable de aquellas marchas fue su fuerza moral: silenciosas, masivas y disciplinadas, desmontaron la idea de que la protesta tiene que ser ruidosa para ser visible. Las columnas de personas en Catamarca, y la repercusión nacional, empujaron a la intervención y cambiaron el clima político. A partir de ese movimiento, la sociedad argentina incorporó un modelo de protesta que apelaba más al peso ético que a la estridencia.

Ese movimiento ciudadano se transformó en un hito de resistencia pacífica y se replicó en todo el país. Fue el germen de una forma de protesta que marcó la historia reciente argentina y anticipó las luchas actuales contra la violencia de género y la impunidad.

EL PRIMER JUICIO: UN ESCÁNDALO

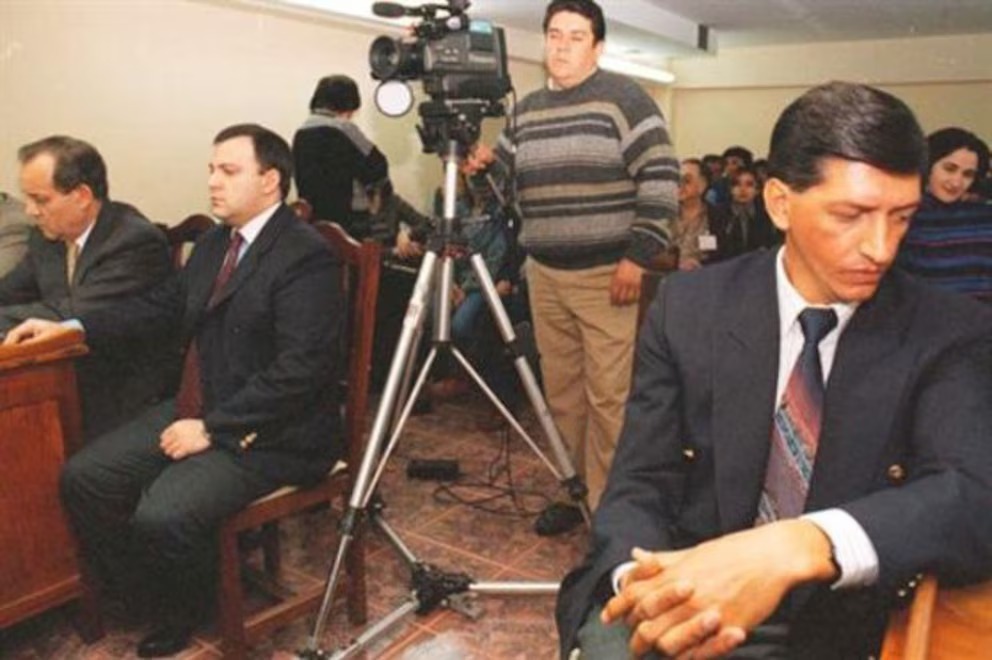

El 26 de febrero de 1996 comienza el primer juicio oral por la muerte de María Soledad. En el banquillo de los acusados estaban Luis Tula, imputado como partícipe necesario, quien se declaró inocente, y Guillermo Luque, principal sospechoso, quien alegó que no estaba en condiciones de declarar.

Aquél juicio terminó en escándalo, cuando el presidente del tribunal, Alejandro Ortiz Iramaín, denunció presiones políticas del gobernador Arnoldo Castillo y renunció, generando una crisis institucional.

Es más, la transmisión televisiva de canal 13 mostró señas entre jueces en plena audiencia, lo que alimentó las sospechas de arreglos y manipulaciones. Por lo cual, los otros jueces del tribunal María Alejandra Azar y Juan Carlos Sampayo terminaron recusados por el abogado de la familia de María Soledad, Luis Segura.

De esta manera, 1° de abril de 1996, el juicio oral fue interrumpido, luego de dos meses de audiencias.

JUICIO FINAL

El 14 de agosto de 1997 comenzó un nuevo proceso. En la oportunidad, la fiscalía pidió que Luque y Tula fueran juzgados por "homicidio simple", un delito más grave que el de "homicidio preterintencional" que se les endilgaba hasta el momento.

El 3 de septiembre de 1997, el fiscal Gustavo Taranto pidió que se amplíe la acusación contra los dos imputados. Al "homicidio preterintencional" solicita que se agregue la "violación seguida de muerte agravada por el uso de drogas".

Luque, que se había negado a declarar en el proceso, rompió el silencio y habló por primera vez con los periodistas el 10 de noviembre, declarándose inocente.

El 24 de febrero de 1998, el fiscal Taranto solicitó la pena de 23 años de cárcel para Luque por la violación y muerte de María Soledad, y 10 años de encierro a Tula por haberla entregado al principal acusado para que se cometa la violación.

Finalmente, el 27 de febrero de 1998, seis meses después de iniciado el juicio, el tribunal, integrado por Santiago Olmedo de Arzuaga, Edgardo Alvarez y Jorge Alvarez Morales, condenó a Luque a 21 años de prisión por abuso sexual seguido de muerte. Agravadp por el uso de estupefacientes. Mientras que Luis Tula recibió 9 años de cárcel como partícipe secundario. Ambos siempre negaron su responsabilidad.

HERIDA ABIERTA

Dos años después de la condena, el 18 de abril de 2000, Tula comienza con sus salidas laborales, de 8 a 20, para trabajar en un lubricentro. Finalmente se recibió de abogado

Recién el 26 de noviembre de 2002, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratifica las condenas a Luque y Tula.

El 17 de abril de 2003, Tula es beneficiado con la libertad condicional tras haber cumplido los dos tercios de su condena.

Por su parte, el 29 de abril de 2010, Luque recibe el beneficio de salidas transitorias para trabajar.

El crimen de María Soledad sigue siendo una herida abierta: no solo por la brutalidad del hecho, sino porque dejó al descubierto un sistema donde la violencia, la desigualdad y el poder político se entrelazaban para garantizar impunidad.

Después de años de idas y vueltas judiciales -con juicios anulados y retransmisiones mediáticas-, sólo dos personas fueron condenadas por el hecho. Aunque Tula y Luque fueron condenados, la sensación de justicia incompleta continuó. Para la sociedad catamarqueña, otros posibles participantes y responsables políticos jamás fueron investigados o juzgados a fondo, mientras que los condenados recuperaron su libertad años después. La sensación de que hubo “justicia a medias” persiste como una herida abierta en la memoria colectiva.

DE LA INDIGNACIÓN A LA MEMORIA

Treinta y cinco años después del crimen, las nuevas generaciones quizá no tengan presente aquel nombre, pero la historia de María Soledad permanece presente. Las marchas del silencio, las voces que se negaron a callar, y la dignidad de una familia enfrentada al poder, transformaron un crimen atroz en un símbolo de resistencia.

El crimen de María Soledad fue un femicidio, aunque en aquellos años nadie podía imaginar que la justicia tipificaría los homicidios en el marco de violencia de género como un agravante del Código Penal.

La muerte de María Soledad no fue sólo un crimen aberrante; fue un momento fundacional para visibilizar cómo la violencia contra mujeres jóvenes puede quedar en la penumbra cuando sus agresores pertenecen a redes de poder. El caso puso sobre la mesa varias cuestiones que después formarían parte del debate público: la protección institucional de agresores vinculados al poder, la revictimización por parte de las fuerzas y la prensa, y la necesidad de estrategias de prevención centradas en las víctimas y en la responsabilidad pública. Con el tiempo, esa agenda se fue incorporando a demandas más amplias sobre género, impunidad y reparación.

LA MIRADA ACTUAL

A 35 años, las nuevas generaciones muchas veces desconocen quién fue María Soledad Morales. En un país atravesado por nuevas luchas y por la multiplicación de casos de violencia de género, su nombre parece difuminarse en la memoria colectiva.

Sin embargo, su historia tiene una vigencia profunda. El crimen de María Soledad fue uno de los primeros en exponer, con crudeza, la relación entre violencia machista, corrupción política e impunidad judicial. Fue un espejo incómodo que obligó a pensar la violencia más allá del acto individual, como un sistema sostenido en desigualdades y privilegios.

Hoy, cuando el movimiento Ni Una Menos ha instalado la urgencia de frenar los femicidios en todo el país, recordar a María Soledad es volver a las raíces de esa lucha. Fue ella, una adolescente de 17 años, quien dio nombre a una de las primeras grandes batallas colectivas contra la violencia hacia las mujeres en la Argentina.

Las marchas del silencio dejaron una enseñanza que aún resuena: la dignidad se defiende colectivamente. No hay poder político ni económico capaz de silenciar a un pueblo que se organiza.

Ese legado sigue vivo en cada movilización que clama justicia frente a un femicidio, en cada pañuelo alzado, en cada madre que se niega a resignarse ante la impunidad.

Sin dudas, el 35° aniversario del crimen de María Soledad Morales no es solo una fecha para recordar. Es un llamado a mantener viva la memoria, a exigir justicia para todas las víctimas de femicidios y a entender que la violencia no es un hecho aislado, sino un fenómeno estructural que atraviesa la sociedad.

María Soledad fue arrebatada brutalmente en 1990, pero su historia encendió una llama que aún hoy ilumina el camino de la lucha contra la impunidad y la violencia de género. Su nombre es parte de la memoria colectiva y debe seguir siéndolo, para que nunca más el silencio sea cómplice.

Más Leídas