En la Escuela N 954 de Juanillo, estudiantes de la Tecnicatura en Educación Intercultural Bilingüe desarrollaron un proyecto para incorporar el quichua en las aulas a través del juego. La iniciativa, que culminó en la creación de un libro con actividades didácticas, busca fortalecer el aprendizaje y la valoración de la lengua en contextos escolares rurales y urbanos.

En la Escuela N° 954 San Sebastián, en la localidad de Juanillo, el recreo suena distinto. Entre las risas de los chicos se mezclan palabras que alguna vez fueron castigadas: chuschar, pupo, chunca. Son términos que los niños usan sin saber que pertenecen a otra lengua, la de sus abuelos, la lengua que durante décadas fue silenciada.

La interacción con esta realidad por parte de los estudiantes de la Tecnicatura de Educación Intercultural Bilingüe no fue pasada por alto. De esta manera, se dedicaron a idear un proyecto para que el quichua vuelva a ocupar un lugar dentro del aula, y lo hicieron de la manera más natural posible: jugando.

El proyecto nació en 2022, con un proyecto de extensión universitario de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE, impulsado desde las materias Taller de Lengua Quichua y Alfabetización, a cargo de las profesoras Silvia Sosa y Gabriela Amarilla.

En este participaron los estudiantes de la Cohorte 2022, quienes llevaron adelante tres años de trabajo continuo en la comunidad escolar de Juanillo, ubicada en la zona bilingüe de la Mesopotamia santiagueña.

“El proyecto nace de la idea de ir situando a los estudiantes de la tecnicatura en su rol de técnicos, de futuros técnicos, de ir poniéndolos y acercándolos en el terreno”, señala Romina Zanni, una de las estudiantes que participó del proyecto.

El objetivo era simple y profundo a la vez: despertar el aprendizaje de la lengua quichua a través del juego. No se trataba de enseñar una gramática ni de alfabetizar formalmente a los niños, sino de ayudarles a reconocer que el quichua es parte de su identidad cotidiana. Muchos de ellos entienden palabras que escucharon en casa, pero nunca se detuvieron a pensar de dónde venían.

“Nunca pretendimos alfabetizarlos, porque uno no va a alfabetizar a alguien en pequeños encuentros -aclara Romina-, sino despertar esa curiosidad de decir: che, yo sé esta lengua que me vienen a enseñar, la habla mi abuelo, la entiende mi mamá”.

El quichua, como parte viva del habla santiagueña, está presente en expresiones comunes. Palabras como chuy, mishi o pilchas habitan el lenguaje diario sin que muchos sepan su origen. Por eso, el proyecto buscó desnaturalizar lo naturalizado, hacer visible lo invisible: esa lengua que vive en el monte, en los patios, en las sobremesas familiares, y que durante mucho tiempo fue marginada de los espacios educativos.

EL AULA COMO TERRITORIO

El proyecto se pensó desde un principio en tres etapas. En el primer año, los grupos de estudiantes trabajaron con niños de segundo, tercero y quinto grado; en el segundo año, con quinto y sexto; y en el tercero, con séptimo. Cada intervención se adaptaba al nivel y a los contenidos que los chicos estaban aprendiendo en el momento. Antes de cada visita, los futuros técnicos consultaban con los maestros qué temas estaban viendo y a partir de eso diseñaban los juegos.

Si los niños estaban aprendiendo interpretación de textos, el equipo creaba actividades que integraran esa práctica con el uso del quichua. Así nació, por ejemplo, la adaptación del cuento “Shishilo”, de Dante Fiorentino, que los estudiantes de sexto grado leyeron para luego responder preguntas en quichua. A través del cuento, los chicos trabajaron interrogativos, adjetivos y sustantivos de la lengua, reconociendo su estructura desde un contexto lúdico y conocido.

“Sabíamos que íbamos a intervenir en una escuela primaria, conocemos que los niños aún siguen jugando y qué mejor manera que la enseñanza de la lengua quichua vaya de una manera más amena, no puramente teórica”, cuenta Romina Zanni.

El juego fue, desde el inicio, el eje metodológico y simbólico del proyecto. Aprender jugando fue también una forma de reconciliar a la escuela con una lengua que alguna vez había sido prohibida.

La experiencia en Juanillo reveló una necesidad concreta: los docentes querían materiales para trabajar la lengua quichua en el aula. En un principio, el grupo pensó en elaborar una pequeña cartilla con algunos juegos, pero el entusiasmo y la cantidad de actividades creadas terminaron transformando la idea en un libro completo.

“Queríamos devolverle todo lo que nos ha dado a nosotros la comunidad de Juanillo en una cartilla, y devolverlo a modo de libro y también así para que este material pueda ser difundido en diferentes escuelas, tanto en la ruralidad como de la urbanidad para la enseñanza de la lengua quichua”, aclara Zanni.

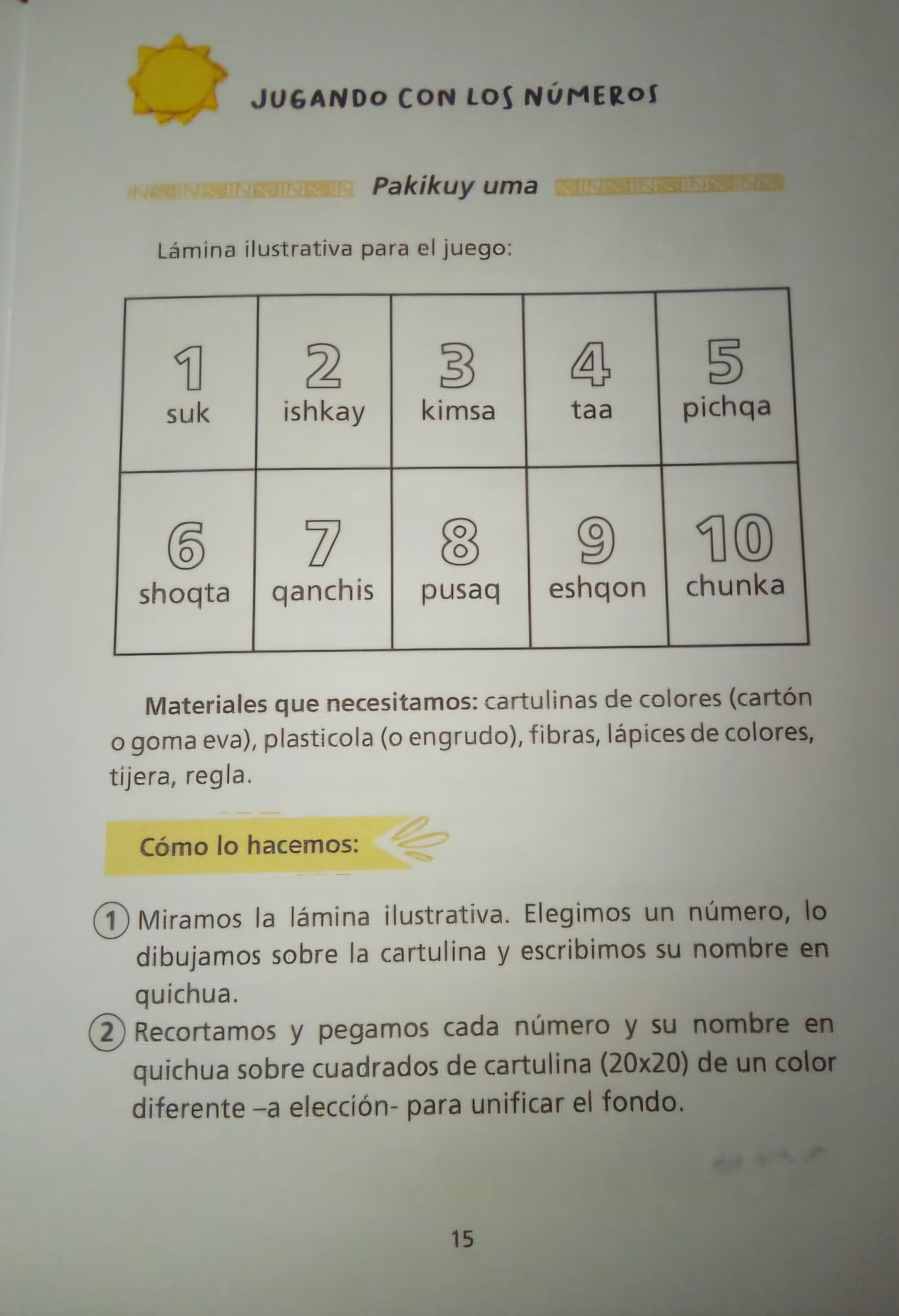

El libro reúne juegos, dinámicas y propuestas didácticas pensadas para distintos niveles, tanto rurales como urbanos. Es una devolución simbólica y pedagógica: devolver en forma de conocimiento aquello que la comunidad compartió durante los tres años de trabajo conjunto.

INTERCULTURALIDAD Y MEMORIA

Detrás del proyecto no solo hay una propuesta educativa, sino una mirada política sobre la interculturalidad. Enseñar quichua no es solo enseñar una lengua, sino habilitar un diálogo de saberes entre culturas que históricamente fueron jerarquizadas.

“Interculturalidad es el diálogo de saberes de diferentes culturas, constante y sobre todo de respeto hacia ese saber epistémico del otro para una convivencia armónica desde una mirada crítica donde el sujeto indígena tenga voz y conversación constante con la cultura dominante”, explica Romina Zanni.

Durante décadas, hablar quichua fue motivo de vergüenza y castigo. Entre los años 50 y 80, las escuelas prohibían su uso bajo la idea de que era una lengua “de indios” y que impedía el aprendizaje del castellano. Los niños que la hablaban eran castigados, incluso físicamente. A pesar de eso, la lengua sobrevivió.

Hoy, el quichua persiste en los hogares, en los ámbitos domésticos, en los gestos cotidianos. No tiene el mismo número de hablantes que antes, pero no ha muerto. Se sigue usando, aunque a veces de manera silenciosa, como una raíz que resiste bajo tierra.

“La escuela ya no prohíbe. Si hay niños o docentes que entienden y hablan, se los deja. El quichua se usa, se entiende, se transmite”, remarca.

La experiencia de Juanillo también puso en evidencia la demanda de los docentes por capacitaciones en lengua quichua y en educación intercultural. Muchos maestros quieren incorporar la lengua en sus clases, pero no saben cómo hacerlo correctamente. Si no son quichuahablantes, necesitan acompañamiento técnico; si lo son, requieren herramientas pedagógicas para integrarla de manera efectiva.

El quichua, que antes era considerada una lengua ágrafa (sin escritura), hoy en día se escribe gracias al alfabeto para construir una escritura estandarizada que se escribe con sus propias normas y reglas ortográficas, que muchos docentes necesitan incorporar en sus conocimientos.

Además, existe la necesidad de fortalecer las políticas públicas que acompañen estos procesos, de incluir la lengua en los diseños curriculares y de garantizar su enseñanza formal dentro de las escuelas, tal como lo establece la ley provincial.

“Los docentes si demandan una capacitación en lo que es interculturalidad, de herramientas que les permitan este proyecto que no solo es educativo, sino que es un proyecto político que pueda transversalizar todo”, sostiene Romina Zanni.

El libro de juegos en quichua es mucho más que un material didáctico: es una restitución simbólica, una manera de devolverle a la lengua su lugar en la escuela. A través del juego, los niños no solo aprenden palabras nuevas; aprenden a reconocerse.

Descubren que la lengua que hablaban sus abuelos no está perdida, que sigue viva en su voz y en su memoria. Juegan, ríen, aprenden y, sin darse cuenta, reescriben una historia que durante mucho tiempo se quiso borrar.

En esas aulas de Juanillo, entre carteles de colores y voces mezcladas, el quichua volvió a sonar. Y esta vez, nadie lo va a silenciar.

Más Leídas