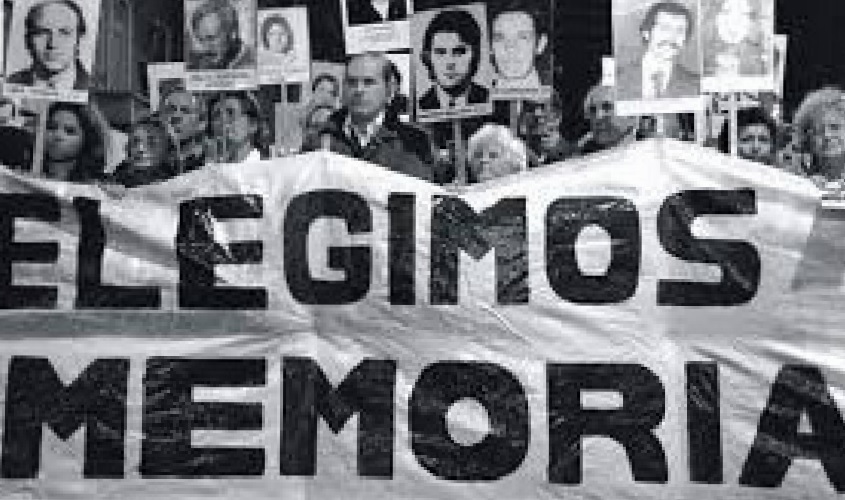

El 24 de marzo de cada año, Argentina se detiene para conmemorar el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, un día emblemático que recuerda el golpe de Estado de 1976 y los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

Sin embargo, este día no solo evoca el dolor y la injusticia sufrida por las víctimas del terrorismo de Estado, sino que, en una sociedad que aún no ha alcanzado la unidad, también se plantea un debate profundo sobre la memoria histórica y la necesidad de justicia para todas las víctimas, sin importar de qué lado de la historia provengan.

Mientras el país continúa buscando la verdad y exigiendo justicia, persisten voces que, aunque rechazan la violencia, reclaman que se investiguen los crímenes cometidos no solo por los represores militares, sino también por aquellos que, desde la otra orilla del conflicto, provocaron sufrimiento y muerte.

Estos crímenes, cometidos por actores no estatales durante la misma época de terror, han quedado muchas veces relegados en la memoria colectiva y en las investigaciones judiciales, a pesar de su gravedad y su impacto en las familias afectadas.

El 24 de marzo se presenta como una jornada para reflexionar sobre la necesidad de recordar y esclarecer los crímenes ocurridos durante la dictadura, un período oscuro de la historia argentina. Sin embargo, este día también nos obliga a pensar en la pluralidad de miradas que existen en la sociedad y la complejidad de los procesos históricos.

Si bien la justicia argentina ha avanzado en la condena de los responsables de la represión ilegal, lo cierto es que la sociedad sigue siendo testigo de un enfrentamiento ideológico en torno a la interpretación de esos hechos. Las cicatrices del pasado no se limitan a un solo bando, y las demandas de justicia continúan siendo una necesidad imperiosa para muchos.

En este sentido, hay sectores que insisten en que la memoria y la justicia no deben ser un concepto monolítico, sino inclusivo. En lugar de reducir la memoria colectiva a una sola narrativa, que pueda excluir a las víctimas de los dos lados del conflicto, se requiere una mirada más amplia que permita comprender que la violencia y la muerte alcanzaron a todos, sin importar su ideología o pertenencia política.

La hija del capitán Viola, de solo tres años, asesinada a sangre fría por un comando terrorista, es un ejemplo de cómo los crímenes cometidos por los actores del lado de la guerrilla también merecen ser reconocidos, y sus víctimas tienen derecho a exigir que se investiguen y se haga justicia.

El asesinato del profesor Carlos Sacheri, un hombre de fe católica que, lejos de tener vínculos con la represión, fue una víctima del odio ideológico, subraya el carácter indiscriminado de la violencia en esa época.

Otro ejemplo doloroso es el caso de la hija de quince años del almirante Lambruschini, quien murió a causa de una bomba colocada por grupos extremistas.

Sus muertes reflejan la crudeza de los atentados terroristas perpetrados durante los años más oscuros de la historia argentina, y plantea una pregunta que sigue sin respuesta: ¿por qué se ha desestimado la investigación y el reclamo de justicia por los crímenes de estos grupos? Si bien el terrorismo de Estado tiene un peso histórico muy grande en nuestra sociedad, no podemos ignorar el sufrimiento de aquellos que también fueron víctimas del otro lado del conflicto.

La dificultad para alcanzar un consenso sobre la memoria histórica de la dictadura y los crímenes ocurridos durante esos años está íntimamente ligada a la polarización que aún persiste en la sociedad argentina.

La sociedad argentina, profundamente afectada por los enfrentamientos políticos, sigue luchando por encontrar un camino de reconciliación y reconocimiento que sea inclusivo, que valore todas las vidas humanas, y que no deje de lado a las víctimas de ambos lados del conflicto.

Más Leídas